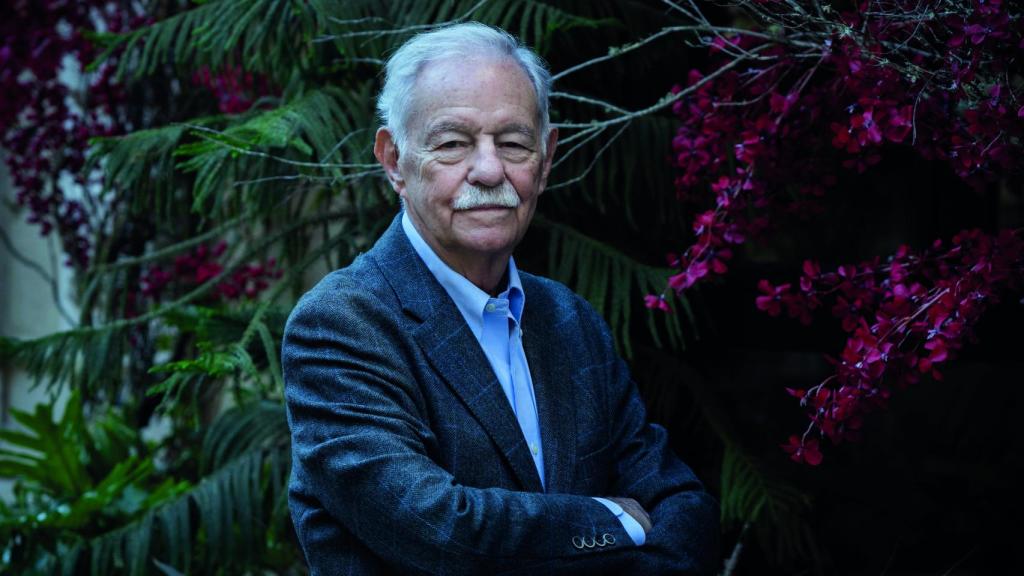

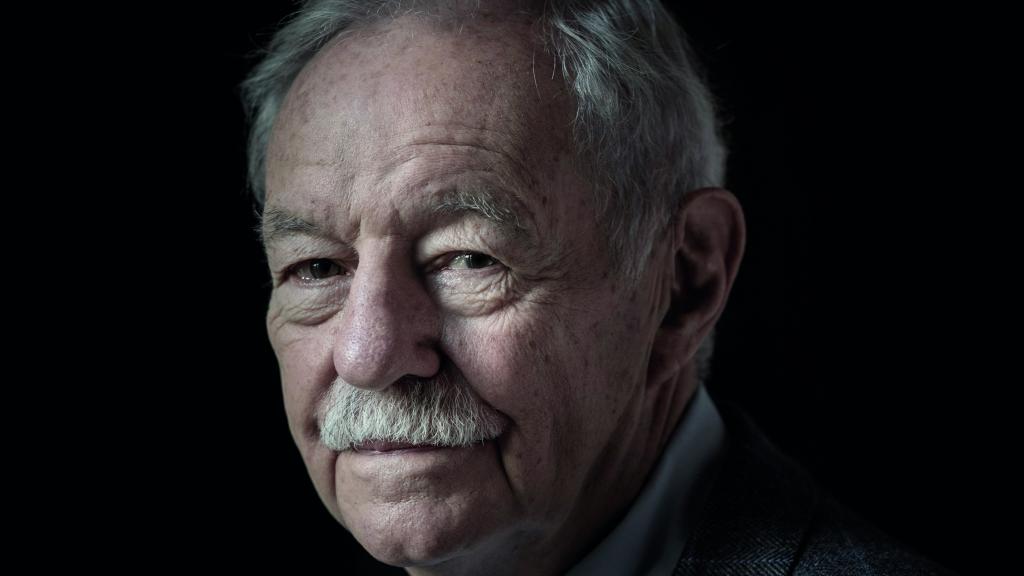

Este 23 de abril, Día del Libro, se cumplen cincuenta años de la publicación de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Pocas veces, en la historia literaria española, se ha producido una tan perfecta coincidencia del autor adecuado con el libro adecuado en el momento adecuado. Lo más admirable, sin embargo, es que, medio siglo después, ese autor y ese libro conserven intacta su vigencia.

Con esto último quiero decir, claro está, que La verdad sobre el caso Savolta admite en la actualidad una lectura tan gozosa y concerniente como la que se hizo de esta novela cuando su aparición.

Y que, asombrosamente, su autor, Eduardo Mendoza, sigue desempeñando en el sistema literario español el mismo papel insustituible que asumió medio siglo atrás, cuando se reveló al gran público. Me refiero ahora a su insólita condición de escritor de fina cultura literaria que acierta a zafarse de toda la bronca y la cacharrería de la tradición en que opera y, sin tomarse a sí mismo demasiado en serio, pone su inteligencia y su excelente humor al servicio de una narrativa sustancialmente entretenida, en la que forma parte del entretenimiento la parodia de los códigos lingüísticos, culturales y sociales de esos mismos lectores que tanto se ríen.

Seis meses faltaban para la muerte de Franco. El país entero respiraba aires de cambio. Se esperaba el fin de la dictadura y con él una relajación de la censura. Los lectores más avisados se pasaban bajo mano novelas como Si te dicen que caí, de Juan Marsé, o Recuento, de Luis Goytisolo, las dos publicadas en México en 1973 (el mismo año en que Mendoza entregó su novela a la editorial Seix Barral). La calidad y el calibre de títulos tales movían a pensar que, tan pronto se pusiera fin a la dictadura, iba a tener lugar una verdadera avalancha de grandes novelas de ese tenor, con el franquismo al fondo.

Quién iba a pensar que –desentendiéndose de los empeños más explícitamente políticos y críticos, de los balances retrospectivos, de las pretensiones rupturistas, de los ensimismamientos experimentalistas o metaliterarios entonces tan en boga– el favor de los lectores iba a decantarse por el libro de un autor novel que se servía de un insólito mestizaje de técnicas narrativas para armar un thriller policial ambientado en la Barcelona de los años veinte cuya trepidante amenidad relegaba a un segundo plano cualesquiera intencionalidades se quisiera atribuirle.

'La verdad sobre el caso Savolta' admite en la actualidad una lectura tan gozosa y concerniente como la que se hizo de esta novela cuando su aparición

Considerado con perspectiva, no había razón para la sorpresa. Tenía razón Manuel Vázquez Montalbán cuando sostenía que, mucho antes que "una mutación provocada por la situación terminal del franquismo", La verdad sobre el caso Savolta era la consecuencia acaso no previsible pero sin duda natural "de la consciencia alcanzada por la sociedad literaria española a lo largo de los años sesenta".

El mismo Vázquez Montalbán, integrante de la sonada antología de los Nueve novísimos poetas españoles armada en 1970 por Josep Maria Castellet, hablaba de "la lucidez novísima de la segunda parte de la década de los sesenta" y saludaba a Mendoza –lo hacía en el prólogo que escribió para La verdad sobre el caso Savolta en 1992– como un "novísimo" de la novela. Lo decía constatando –de modo algo grueso– cómo Mendoza se lanzaba a escribir persuadido de que "toda obra novelesca es una convención narrativa que responde a la voluntad soberana del autor liberado de la exigencia de escribir cada dos años En busca del tiempo perdido o el Ulises".

Cabría recordar aquí que antes de Mendoza ya suscribían este supuesto –y obraban en consecuencia– escritores como Gonzalo Suárez o el mismo Vázquez Montalbán. Pero es aquí donde interviene aquello del autor adecuado con el libro adecuado en el momento adecuado. Y ahí sigue.