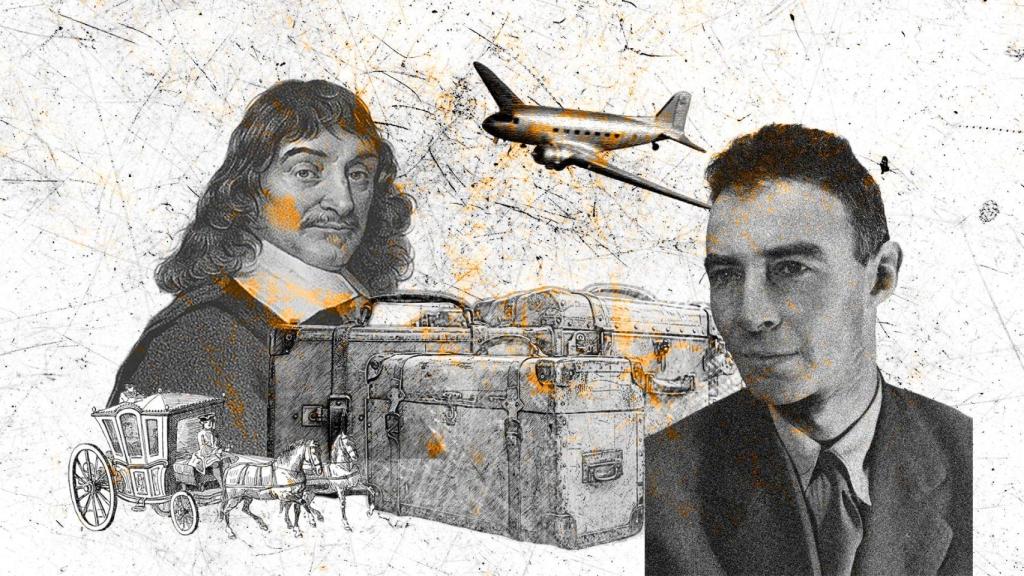

René Descartes y Robert Oppenheimer. Montaje: Rubén Vique

Emigrar para seguir investigando: la historia de los científicos nómadas

Ante las políticas de Trump con respecto al a ciencia, cabe preguntarse: ¿Podrá la vieja Europa aprovecharse de la situación y acoger a los que deseen seguir haciendo ciencia?

Más información: Ciencia en la trastienda: la sorprendente historia del Great Eastern y el primer cable submarino

La política en contra de la ciencia que el presidente Trump está implementando en Estados Unidos, con recortes importantes en instituciones tan paradigmáticas como los Institutos Nacionales de Salud, así como en universidades, al igual que otras marginaciones (cambio climático, Organización Mundial de la Salud…), ha dado pie a que se escuchen voces que piden que Europa, la Unión Europea en particular, aproveche la situación y trate de atraer a científicos destacados que investigan en Estados Unidos.

Evidentemente, para tener algún éxito en semejante empeño es necesario disponer de recursos económicos notables, pues la investigación científica puntera es cara, y los científicos que la llevan a cabo reclaman, razonablemente, sueldos de primer nivel. Debe, asimismo, existir un ambiente social y político que valore la ciencia, que no la considere un cuerpo extraño aunque se reconozca su utilidad.

Y no solo esto, pues también se necesita un contexto industrial adecuado, que se relacione con la innovación científica, al menos en aquellos campos que poseen valor socioeconómico (no son pocos, pues el desarrollo tecnológico depende de "coaliciones" de numerosas ciencias, sin excluir disciplinas tan aparentemente abstractas como la matemática).

No todos los países europeos acogen entornos que satisfagan tales requisitos, pero la oportunidad acaso sea única, desde luego lo es si miramos al pasado no tan reciente, pues a partir de la década de 1930 el flujo de científicos fue de Europa hacia Estados Unidos. De hecho, el científico es esencialmente nómada, una persona que se mueve buscando el mejor lugar para desarrollar su trabajo en condiciones personales satisfactorias.

La historia de la ciencia está repleta de ejemplos en este sentido. Como el de René Descartes (1596-1650), filósofo destacado pero que dejó un mayor legado en la ciencia, a la cabeza la aplicación de los métodos algebraicos a la geometría, enfoque con el que se podían resolver los problemas geométricos mediante la manipulación de expresiones algebraicas (se ocupó de esto en uno de los tratados, el de la Geometría, que forman su conocido Discurso del método).

La vida de Descartes transcurrió por diferentes países. Francés de nacimiento, pasó algunos años en Holanda y Alemania, regresando a Francia, en donde trabajó en París entre 1625 y 1628. Pero, buscando la paz y la seguridad de libre pensamiento que su patria natal no siempre le aseguraba, se instaló en Holanda, donde permaneció desde 1629 hasta que aceptó una atractiva oferta de la ilustrada reina Cristina de Suecia, y se trasladó en septiembre de 1649 a Estocolmo, donde pronto falleció (el 11 de febrero de 1650) como consecuencia de una neumonía. Hacía demasiado frío para su constitución física.

Podría citar otros ejemplos, como el del danés Tycho Brahe, el último gran astrónomo anterior a la invención del telescopio, que terminó en Praga como Matemático Imperial en la corte de Rodolfo II cuando cesó el favor del rey de Dinamarca, que le había permitido disponer de un complejo astronómico, "Uraniburgo", en la isla de Hven, sin igual en la poca, o el del propio Galileo, siempre esforzándose en ganar el favor —sobre todo la seguridad económica— de príncipes y papas.

Ya hay voces que piden que Europa trate de atraer a científicos destacados que investigan en Estados Unidos

Pero más que ejemplos del pasado lejano, lo que interesa en la presente ocasión es recordar lo mucho que debe Estados Unidos a científicos europeos que se instalaron allí a partir de la década de 1930. Y no solo los que cambiaron la vieja y dramática Europa de las políticas racistas de Hitler y de los años de plomo de la Segunda Guerra Mundial, porque antes muchos científicos estadounidenses viajaron al Viejo Continente buscando una ciencia que en su país no existía.

Científicos como el ahora tan famoso por la película que lleva su nombre, Robert Oppenheimer, que pasó tiempo en el Cambridge inglés, en Leiden y en Gotinga, donde se doctoró (1927) con la ayuda de Max Born, uno de los creadores de la mecánica cuántica, entre cuyos principales apóstoles (introductores) en América, hasta entonces tierra inhóspita para una ciencia que cambiaría el mundo, se encuentra el propio Oppenheimer.

El principal responsable del exilio de científicos europeos hacia otros países fue, por supuesto, Hitler. Y no hay que olvidar que Alemania era entonces la gran nación de la ciencia. Se ha estimado que al menos entre 2.400 y 2.500 científicos e ingenieros abandonaron aquella Alemania (y posteriormente Austria). De estos, un 37 por ciento se dirigieron en primer lugar a Gran Bretaña, un 35 a Estados Unidos, un 8 a Suiza, el mismo porcentaje a Palestina, a Brasil y a Argentina, un 5 en cada caso, y un 3 a Francia.

Como destino final, se tiene que el 57 por ciento se asentaron en Estados Unidos; un 11 tanto en Gran Bretaña como en las pequeñas naciones neutrales europeas, y un 6 en Palestina. La lista de estos emigrantes es impresionante.

Limitándome a mencionar a aquellos que obtuvieron el Premio Nobel, se tiene que en física están los alemanes A. Einstein, J. Franck, E. Schrödinger (austriaco), V. Hess (austriaco), O. Stern, F. Bloch, M. Born y H. Bethe, a los que hay que añadir de otros países, como los italianos Enrico Fermi y Emilio Segrè, o los húngaros Eugene Wigner, Dennis Gabor. En química, F. Haber y G. Herzberg, más el holandés Peter Debye y el húngaro George de Hevesy. En medicina y fisiología, O. Meyerhof, O. Loewi, B. Chain, H. A. Krebs, K. E. Bloch, M. Delbrück.

No todos, es cierto, se instalaron en Estados Unidos: Schrödinger escogió Irlanda, Born, Escocia, Haber, Inglaterra, aunque murió enseguida, Hevesy, Suecia, Herzberg, Canadá, Chain, Krebs y Gabor, Inglaterra. Y hubo otros que sin ser premios Nobel, dejaron una huella profunda en Estados Unidos, el caso del físico Edward Teller, el matemático John von Neumann o el ingeniero aeronáutico Theodore von Kármán, los tres húngaros.

No es posible entender la ciencia estadounidense sin lo que significó esa inmigración. Y aquello fue solo el principio, pues cuando se hizo patente la utilidad de la ciencia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, universidades e industrias estadounidenses dispusieron los medios para convertir su país en una meca que atrajo, hasta la fecha, a muchos de los mejores científicos europeos. ¿Podrá la vieja Europa aprovecharse ahora de las políticas que está introduciendo el presidente Trump para que se establezca una ruta inversa? No una "ruta de la seda", sino "de la ciencia".